Mehr zu Spielen (Brettspiele, Schachtelspiele), Spieleverlagen und beteiligten Künstlern ist unter notizen – posts – Spielesammlung oder Die Ampel der Maharadschas zu finden (in Bearbeitung).

1. Spielautomaten

1.1 Bajazzo

Zur Geschichte des Bajazzos:

Die ersten „Jentzsch & Meerz“-Bajazzos – 1911

Diese ersten Bajazzo-Automaten waren relativ klein und kompakt und ähnelten damit größenmäßig den anderen damals produzierten Spielautomaten. „Jentzsch & Meerz“ baute die ersten Bajazzos sowohl mit Geld-, als auch mit Gewinnmarken-Auszahlung. Eine nicht unerhebliche Menge wurde ins Ausland exportiert, unter dem Namen „Le Clown“ für den französischen und „The Clown“ für den englischen Markt.

Die Funktionsweise ist simpel und bei nahezu allen Bajazzo-Modellen gleich: Nach dem Geldeinwurf wird die Spielkugel mit einem Drehknopf nach oben befördert, worauf sie in das Spielfeld gelangt. Die Kugel durchquert nun ein Hindernisfeld aus Metallstiften und muss vom Spieler mit dem Fanghut des horizontal beweglichen Clowns aufgefangen werden. Wenn dies gelingt, zahlt der Automat einen Gewinn aus.

Diese ersten Bajazzos scheinen in einer sehr großen Anzahl produziert worden zu sein. Bis zum heutigen Tage haben viele dieser Automaten überlebt und sind regelmäßig auf diversen Verkaufsplattformen zu finden. Die große Verbreitung rückte die Automaten damals natürlich auch ins Fadenkreuz der Justiz. Dutzende Bajazzo-Prozesse sollten die Frage klären, ob es sich bei dem Automaten um ein Geschicklichkeits- oder Glücksspiel handelt. Zu einem einheitlichen Ergebnis ist man nicht gekommen und so herrschte ein großes Durcheinander und eine erhebliche Unsicherheit bei der Frage, ob der Bajazzo als legaler Spielautomat anzusehen ist.

Trotz des beginnenden Krieges, verbreiteten sich die Bajazzo-Automaten in den Gaststuben und Wirtshäusern in den Jahren 1914 und 1915 sehr stark Vor allem Kinder und Jugendliche verspielten an den Geräten ihr Geld. Am 18. September 1919 hat deshalb die Polizeidirektion Dresden zusammen mit dem Rat der Stadt durch polizeiliche Bekanntmachung die Benutzung von öffentlichen Automaten durch jugendliche Personen und Kinder verboten.

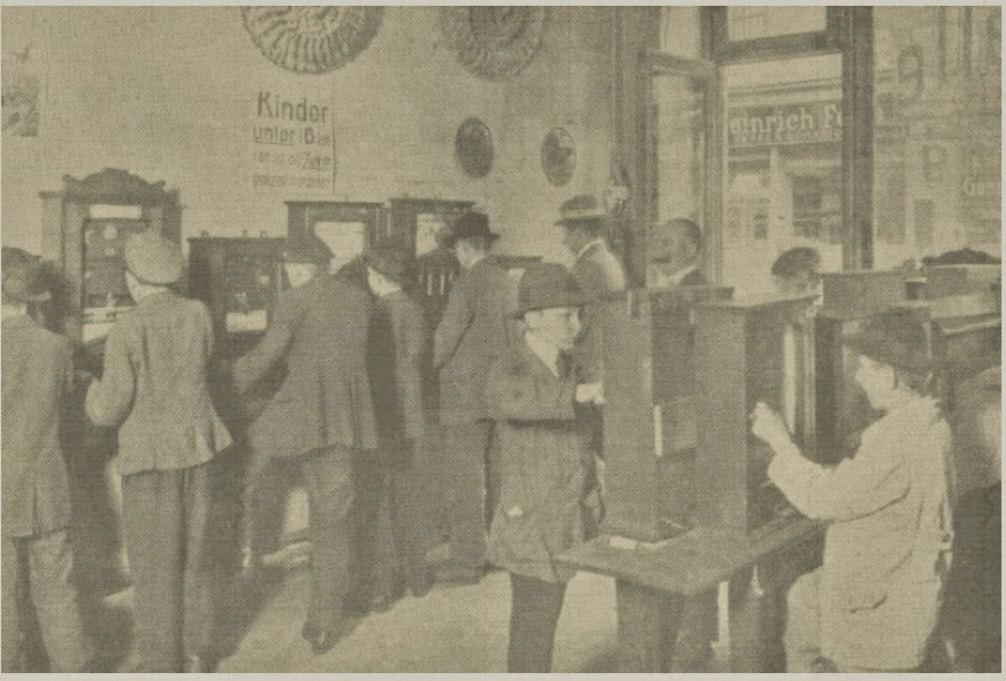

Trotz des Verbotes trieb es viele Minderjährige immer wieder in die Automaten-Spielhallen, wie folgendes Bild aus der Zeitschrift „Die Woche“ (Nr. 39, 1919) eindrucksvoll beweist

Bis zur beginnenden Inflation Anfang der 20er Jahre war der Bajazzo der am meisten aufgestellte Automat in den Deutschen Gastwirtschaften. Spätestens ab 1922 verschwanden die Geräte dann vorläufig, aufgrund des Wertverlustes des Münzgeldes.

Während die meisten Bajazzos vor dem Ersten Weltkrieg wahrscheinlich in Leipzig gebaut worden sind, stieg Mitte der 20er-Jahre Berlin zu Deutschlands „Bajazzo-Schmiede“ auf. Bis zu 20 Fabriken bauten in der Hauptstadt Bajazzos. Die neuen Modelle waren in der Regel größer und einfacher gebaut. Die meisten Geräte verzichteten auf den beweglichen Ball unter dem Clown und hatten im unteren Teil des Spielfeldes als besonderen Spielanreiz eine sichtbare Auszahlung.

Beitrag aus alte-spielautomaten.de/der-bajazzo-automat/

Die Türe des abgebildeten Spielautomaten wurde auf einem Antikmarkt am Nockherberg in München erstanden. Sie dürfte von einem um 1920 gebauten Gerät stammen. Da diese Türe alle Elemente zur Durchführung des Spieles – Geldeinwurf, Beförderung der Kugel nach oben, Fangvorrichtung (Bajazzo) und Auszahlung enthält, konnte nach dem Bau eines Schrankes und einige Reparaturen (Gummipropfen, Auszahlrad) der Automat wieder spielbereit gemacht werden. Das folgende Bild zeigt die robuste Mechanik auf der Rückseite der Türe:

1.2 GLORIETTE

Der Geldschleuderapparat „G L O R I E T T E“ gehört zu den sog. Fingerschlagapparaten oder Fingerschlägern. Eine ausfühliche Beschreibung dieses Typs von Spielautomaten ist im folgendem Beitrag nachzulesen.

Am Erfolg des Fingerschlägers hat das einfache aber optisch ansprechende Design einen großen Anteil gehabt. Der Spieler erlag sofort den Verlockungen der vielen Münzen auf dem Spielfeld, die nur darauf warteten mit etwas Geschick in die Auszahlschale zu fallen. In der Praxis war es doch etwas schwieriger, die Mechanik mit Geschick und etwas Glück zu überlisten. Die stromlose Technik bestand im wesentlichen aus Holz, einige verzinkte Bleche, einen Münzprüfer, Münzführungschienen (vernickelter Stahl bzw. poliertes Aluminium), diverse Fangtaschen (vernickeltes Messing) und Auszahlklinken mit Auszahlhaken bzw. Auszahlrädern. In den Automaten war natürlich neben dem Schloss noch eine Kasse für den Betreiber. Er musste ja auch Leben.

https://automatix-club.de/index.php/haupteintr

Zur Auszahlmechanik: Über einen Münzprüfer gelangt die eingeworfene Münze im Inneren des Apparates zur einer Schlageinrichtung (außen rechts neben der Auszahlschale angebracht). Jetzt muss der Spieler über diesen Hebel die Münze ins Spielfeld schleudern. Wird eine der drei mittleren Fangtaschen (mit 20 40 20 gekennzeichnet) getroffen, so rutscht die Münze über den rückwärtigen Kanal zur Auszahlklinke und löst entsprechend den andersfarbigen Pfeilen weitere Auszahlklinken aus. Die auslösende und ausgelöste Münze gelangen über eine Öffnung in die Auszahlschale. Beim Treffen der Fangtasche mit der Markierung 40 wird zusätzlich noch eine weitere Auszahlung ausgelöst. Die Münzen (hier 2) fallen über die Öffnung ebenfalls in die Auszahlschale. Die verwendete Auszahlung wird auch „Treppenauszahlung“ genannt. Ein Treffer der beiden Fangtaschen R hat eine Rückführung der Münze (Freispiel) zur Folge.

Merkwürdigerweise gibt es im Internet keine Informationen über einen Geldschleuderapparat „G L O R I E T T E“ . Der Name könnte ein Hinweis auf Wien als Herstellungsort sein (Es existieren einige Abblíldungen aus Wiener Cafes mit dem Automaten im Hintergrund).

Der abgebidete Spielautomat wurde bei einer Auktion im Dorotheum Salzburg ersteigert. Die Erwähnung einer Verordnung der Dienststelle für Staatslotterien vom 22. juni 1937 gibt zumindest einen kleinen Hinweis uf das mögliche Baujahr. Das zweite Bild zeigt die rückwärtigrn Kanäle zur Auszahlklinke.