Seite aus der alten homepage

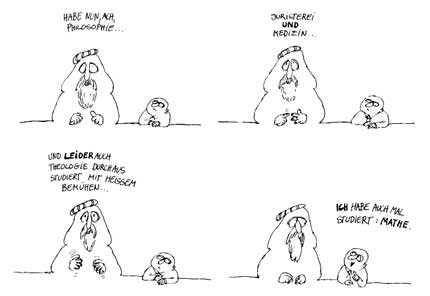

Robert Gernhardt

ICH HABE AUCH MAL STUDIERT: MATHE.

Von 1965 bis 1971 an der Technischen Hochschule München (jetzt Exzellenzuniversität).

Abschluß mit Diplom (so hieß das damals).

Danach der Versuch, zu verstehen, was Angewandte Mathematik bedeutet.

Zwischenzeitlich kurze Rückkehr wg. Promotion zum Dr.rer.nat. (Thema: Robuste Test- und Konfidenzkurven bei diskreten Verteilungen (Dissertation))

Von 1972 bis 2011 Mitarbeiter, Arbeitsgruppenleiter (Biostatistik), stellvertretender Institutsleiter (Institut für Biomathematik und Biometrie) – Deutsches Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit (GmbH) bzw. Vorgängerorganisationen sowie Lehraufträge an der Universität Augsburg und der Technischen Universität München. Von 2011 bis 2016 Teilzeitbeschäftigung am Forschungzentrum für Umwelt und Gesundheit (Statistische Beratung von Doktoranden).

Bereits zu Beginn der beruflichen Tätigkeit lag der Schwerpunkt auf der statistischen Datenanalyse. Die ersten Anwendungen erfolgten im Bereich der Epidemiologie. (z.B. Vorhaben ENTWICKLUNG VON ALGORITHMEN ZUR FRÜHDIAGNOSTIK UND PRÄDIKTION KORONARER HERZERKRANKUNGEN FÜR DIE ANWENDUNG BEI VORSORGEUNTERSUCHUNGEN (Hallhuber), Vorhaben FRÜHERKENNUNG HIRNORGANISCHER SCHÄDEN MITTELS VORSORGEUNTERSUCHUNGEN DURCH DEN PRAKTISCHEN ARZT (Hellbrügge) und in späteren Jahren eine Studie zu Augenerkrankungen (THE KORA EYE STUDY. A POPULATION-BASED STUDY ON EYE DISEASES IN SOUTHERN GERMANY).

Gemäß dem Forschungsschwerpunkt in den 80er Jahren – Forschung zum Schutz des Menschen vor den schädigenden Einwirkungen der Umwelt – standen in dieser Zeit Untersuchungen zum Einfluss von Faktoren wie Luftverschmutzung, Verschmutzung des Trinkwassers, Lärm, ionisierende Strahlung auf den Menschen im Vordergrund. Im Jahr 1987 wurde z.B. für den Rat der Sachverständigen für Umweltfragen eine umfangreiche Stellungnahme zu statistisch-methodischen Aspekten von epidemiologischen Studien über die Wirkung von Umweltfaktoren auf die menschliche Gesundheit erarbeitet (Umwelt und Gesundheit). Darüberhinaus erfolgten zahlreiche statistische Auswertungen zu klinischen Studien und Projekten aus dem medizinischen Bereich (z.B. Reisbach et al.) sowie die Mitarbeit bei einem vom zuständigen Bundesministerium geförderten Projekt Statistische Untersuchungen zum Krankheitsverlauf der AIDS-Erkrankung (Lasser et al.)

Ende des 20. Jahrhunderts spielte der Umweltschutz in der Öffentlichkeitswahrnehmung eine immer größere Rolle – mit entsprechender finanzieller Unterstützung. Der Schwerpunkt des Zentrums wurde in Forschung zum Schutz des Menschen und seiner Umwelt geändert. Sogenannte Mikrokosmos-Studien wurden im Zentrum geplant, durchgeführt und schließlich statistisch ausgewertet – z.B. zur Untersuchung des Einflusses von Chemikalien wie Nonylphenol auf Zooplankton und Phytoplankton (etwa Hense, Welzl, Severin, Schramm ). Weitere Veröffentlichungen entstanden in den Bereichen Limnologie über Marker in hydrologischen Gewässerstudien (Braig et al.), der Bodenökologie zum Abbau von Glyphosat (Nguyen et al.) sowie der Entwichlungsgenetik (Fischer et al.).

Eine neue Herausforderung an statistische Methodik und Auswertungssoftware stellte die ab dem Jahr 2000 weite Verbreitung von Microarrays und die damit erhoben große Anzahl von genetischen Daten (big data) dar. Das betraf sowohl den Bereich der Umweltgenetik , z.B. bei der Untersuchung von genetischen Veränderungen bei Buchenblättern durch Ozoneinwirkung (Veröffentlichung in deutsch: Olbrich et al.) als auch biochemische Untersuchungen (Twellmeyer et al.)

Zu diesem Zeitpunkt gab es – verbunden mit einem Wechsel in der Geschäftsführung – erneut eine Umorientierung in Richtung Medizin (z.B. personalisierte Medizin, medizinische Lösungen zur Prävention und Therapie von umweltbedingten Krankheiten), was im Umkehrschluss vor allem ein – für einige zu langsames – Herunterfahren der Umweltforschung bedeutete.

Auch dieser Bereich ist ohne die Analyse von genetischer Daten nicht mehr vorstellbar. Erwähnt seien nur Untersuchungen zum Mikrobiom des Magens (z.B. Diesner et al.)

Arbeiten zur statistischen Methodik, die für die Karriere wohl wichtiger gewesen wären, blieben dabei eher Randerscheinungen. Frühe Arbeiten bezogen sich auf statistische Testtheorie (robuste Tests (Welzl, Lasser), (Scherb, Welzl)), auf Empfehlungen zum statistischen Design und statistischer Analyse von Mutagenitätstests (Adler et al.) und eine Arbeit aus dem Jahr 2002 hatte die principal component analysis zum Thema (Landgrebe, Wurst, Welzl) und war damit Ausgangspunkt für eine über sehr viel Jahre andauernde Beschäftigung mit multivariaten Verfahren und der Visualisierung der Ergebnisse in Form von kalibrierten Biplots. Auch ein Methodenvergleich unter Berücksichtigung von sog. Hassediagrammen ergab interessante Resultate (Brüggemann. et al).

Als Auswertungssoftware wurde zunächst vorrangig BMDP und SAS, ab dem Jahr 2001 fast ausschließlich R benutzt; dabei werden sowohl das Einlesen der Rohdaten als auch alle Auswertungsschritte mittels eines einzigen R-Notebooks durchgeführt und die bei den Analysen erzeugten Ergebnisse durch ein HTML-file dokumentiert, das auch für eine Publikation direkt benutzt werden kann. Reproduzierbarkeit ist ein wichtiger Punkt bei der statistischen Datenanalyse.

Weitere Angaben zu Veröffentlichungen sind unter ResearchGate (ResearchGate) zu finden.